|

|

- Search

| Korean J Art Hist > Volume 314; 2022 > Article |

|

Abstract

Abstract

Notes

1) ņĪ░ņäĀņÖĢļ”ēņØ┤ ņ¦Ćļŗī ļ│┤ņłśņä▒Ļ│╝ ņØ╝Ļ┤Ćņä▒ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņĪ░ņØĖņłś, ŃĆīņĪ░ņäĀņŗ£ļīĆ ņÖĢļ”ēņØś ĒśäņāüĻ│╝ ĒŖ╣ņ¦Ģ: ļ¬ģņ▓ŁļīĆ ĒÖ®ļ”ēĻ│╝ņØś ļ╣äĻĄÉļź╝ ņżæņŗ¼ņ£╝ļĪ£ŃĆŹ, ŃĆÄļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 262(2009), pp. 69-98 ņ░ĖņĪ░.

2) ŃĆÄņĪ░ņäĀņÖĢņĪ░ņŗżļĪØŃĆÅņØś ņØ╝ļĪĆļź╝ ļōżļ®┤, ĒĢ£ņżĆĻ▓ĖņØ┤ ņäĀņĪ░ņŚÉĻ▓ī ņĢäļó░ĻĖ░ļź╝, ŌĆ£ņäØļ¼╝ņØĆ ņĀĢĒĢ┤ņ¦ä Õ░║µĢĖĻ░Ć ņ׳ņ¢┤ ÕŖĀµĖøĒĢĀ ņłś ņŚåļŖö Ļ▓āņØĖļŹ░, ĒøäļīĆļĪ£ ļé┤ļĀżņśżļ®┤ņä£ ņĀÉņ░© ņ╗żņĀĖņä£ Ļ░Ģļ”ē┬ĘĒā£ļ”ēņØś ņäØļ¼╝ņØĆ ļ¦żņÜ░ ĒüĮļŗłļŗż.ŌĆØĒĢśļŗł, ņāüņØ┤ ņØ┤ļź┤ĻĖ░ļź╝, ŌĆ£Ļ▒┤ņøÉļ”ēĻ│╝ ĒŚīļ”ē ļō▒ņØś ņäØļ¼╝ņØä ņ×ÉļĪ£ ņ×¼ņ¢┤ņÖĆ ŃĆŖņśżļĪĆņØśŃĆŗņŚÉ ņĀĢĒĢ£ ņ▓ÖņłśņÖĆ ļ╣äĻĄÉĒĢ┤ ļ│┤ļŖö Ļ▓āņØ┤ ņóŗĻ▓Āļŗż.ŌĆØĒĢśņśĆļŗż. ŃĆÄņäĀņĪ░ņŗżļĪØŃĆÅ ĻČī127, 33ļģä(1600) 7ņøö ņĀĢļ¼ś(26ņØ╝).

3) ņĀ£1ĻĖ░ļŖö ņÖĢļ”ē ņäØļ¼╝ņØś ņĀĢņ▓┤ņä▒ņØä ņ░ŠņĢäĻ░ĆļŖö ņĪ░ņäĀ Ļ▒┤ĻĄŁņŚÉņä£ 15ņäĖĻĖ░ ņżæļ░śņ£╝ļĪ£, ņŗĀļŹĢņÖĢĒøä ņĀĢļ”ēņŚÉņä£ ņŗ£ņ×æļÉ£ļŗż. ņĀ£2ĻĖ░ļŖö 15ņäĖĻĖ░ ļ¦ÉņŚÉņä£ 16ņäĖĻĖ░ ļ¦ÉļĪ£, ŃĆÄĻĄŁņĪ░ņśżļĪĆņØśŃĆÅĻ░Ć Ļ░äĒ¢ēļÉśĻ│Ā ņäØļ¼╝ņØś ņ▓┤ņĀ£Ļ░Ć ņĀĢļ”ĮļÉśļ®░, ĻĘĖ ņŗ£ņ×æņĀÉņŚÉļŖö Ļ│ĄĒś£ņÖĢĒøä ņł£ļ”ēņØ┤ ņ׳ļŗż. ņĀ£3ĻĖ░ļŖö ņ×äņ¦äņÖ£ļ×Ć ņ¦üĒøäņŚÉ ņĪ░ņä▒ļÉ£ ņØśņØĖņÖĢĒøä ļ¬®ļ”ēņŚÉņä£ ņŗ£ņ×æļÉśļ®░, ņäØļ¼╝ņØś Ļ░äņåīĒÖöĻĖ░ņØ┤ļŗż. ņĀ£4ĻĖ░ļŖö ŃĆÄĻĄŁņĪ░ņāüļĪĆļ│┤ĒÄĖŃĆÅņØś Ļ░äĒ¢ēņ£╝ļĪ£ ņāłļĪ£ņÜ┤ ņĀ£ļÅäĻ░Ć ņŗ£Ē¢ēļÉśļŖö 18ņäĖĻĖ░ ņżæļ░śņØś ņĀĢņä▒ņÖĢĒøä ĒÖŹļ”ēņŚÉņä£ ņŗ£ņ×æĒĢśņŚ¼ 20ņäĖĻĖ░ ņ┤łĻ╣īņ¦ĆļĪ£, ļŗżņ¢æĒĢ£ ņ¢æņŗØņØ┤ Ēś╝ņ×¼ĒĢ£ļŗż. ņØ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×ÉņäĖĒĢ£ ņ¢ĖĻĖēņØĆ Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆīņĪ░ņäĀņÖĢļ”ē ņäØļ¼╝ņĪ░Ļ░ü Ļ░£Ļ┤ĆŃĆŹ, ŃĆÄņĪ░ņäĀņÖĢļ”ē ņäØļ¼╝ņĪ░Ļ░üņé¼ IŃĆÅ (ĻĄŁļ”Įļ¼ĖĒÖöņ×¼ ņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2016), pp. 22-113 ņ░ĖņĪ░.

4) Ļ╣Ćņ£żņĀĢ, ŃĆīņĪ░ņäĀĒøäĻĖ░ Õģ¦Õ¢¬Õ£©Õģł ņØśļĪĆņØś ļ│ĆĒÖöņÖĆ ņØśļ»Ė - õ╗üµĢ¼ńÄŗÕÉÄ Õ£ŗµüżņØä ņżæņŗ¼ņ£╝ļĪ£ŃĆŹ, ŃĆÄĻĘ£ņןĻ░üŃĆÅ 53(2018), p. 221.

5) ņÖĢĒøäļ”ēņØ┤ ļ©╝ņĀĆ ņĪ░ņä▒ļÉśņŚłņØä ļĢīļÅä, ļéśņżæņŚÉ ņĪ░ņä▒ļÉ£ ņÖĢņØś ļŖźņØ┤ ĻĖ░ņĪ┤ ņÖĢĒøäļ”ēņØś ņĀĢņ×ÉĻ░üņØä Ļ░ÖņØ┤ ņé¼ņÜ®ĒĢśļ®┤ ņÖĢĒøäļ”ēņØś ļŖźĒśĖļź╝ ĻĘĖļīĆļĪ£ ņé¼ņÜ®Ē¢łļŗż. ļ¼╝ļĪĀ ņÖĢļ”ēĻ│╝ ņÖĢĒøäļ”ēņŚÉ ņ░©ļō▒ņØä ļæö ļō»ĒĢ£ ņé¼ļĪĆļÅä ņ׳ļŗż. ņé¼ļīĆņäØņØä ņŚåņĢĀļØ╝ļŖö ņäĖņĪ░ņØś ķü║µĢÄņŚÉ ļö░ļØ╝ ņÖĢļ”ēņŚÉņä£ ļ│æĒÆŹņäØņØä ņäżņ╣śĒĢśņ¦Ć ņĢŖĻ▓ī ļÉśļŖöļŹ░, ņØ╝ļČĆ ņÖĢņØś ļŖźņŚÉļŖö ļŗżņŗ£ ļ│æĒÆŹņäØņØä ņäżņ╣śĒ¢łņ£╝ļ®┤ņä£ ņĀĢĒؼņÖĢĒøäļ”ēņØä ņĀäļĪĆļĪ£ ņé╝ņØĆ ņÖĢĒøäļ”ēņŚÉņä£ļŖö ļ│æĒÆŹņäØņØä ņäżņ╣śĒĢśņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż.

7) ĒÖ®ņĀĢņŚ░, ŃĆīņĪ░ņäĀ Ēā£ņĪ░ļ╣ä ńź×ÕŠĘńÄŗÕÉÄ Ķ▓×ķÖĄņØś ņĪ░ņä▒Ļ│╝ Õ░üķÖĄ Ļ│Āņ░░ŃĆŹ, ŃĆÄņä£Ļ░ĢņØĖļ¼Ėļģ╝ņ┤ØŃĆÅ 46(2016), pp. 241-266; ĒÖ®ņĀĢņŚ░, ŃĆīņĪ░ņäĀĒøäĻĖ░ ļŗ©ņØśļ╣łļ¼śņØś Õ░üķÖĄĻ│╝ ņäØļ¼╝ Ķ┐ĮµÄÆ - 1722ļģä ŃĆÄĒś£ļ”ēņäØļ¼╝ņČöļ░░ļÅäĻ░ÉņØśĻČżŃĆÅņØś ļČäņäØŃĆŹ, ŃĆÄļÅÖņ¢æļ¼ĖĒÖöņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 21(2015), pp. 185-214.

8) ņĪ░ņäĀņÖĢņĪ░ņŚÉņä£ ņøÉļ╣äņÖĆ Ļ│äļ╣äļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢśņŚ¼ 38ļ¬ģņØś ņÖĢļ╣äĻ░Ć ņ׳ņŚłļŖöļŹ░, ĻĘĖņżæņŚÉņä£ 20ļ¬ģņØ┤ ņÖĢļ│┤ļŗż ņśżļל ņé┤ņĢśļŗż. ņĪ░ņäĀņŗ£ļīĆ ņÖĢņØś ĒÅēĻĘĀ ņ×¼ņ£ä ĻĖ░Ļ░äņØĆ 19ļģä 2Ļ░£ņøöņØ┤ļ®░ ĒÅēĻĘĀņłśļ¬ģ 47ņäĖņØ┤ļŗż. ņ×¼ņ£ä ĻĖ░Ļ░äņØ┤ 30ļģäņØä ļäśņØĆ ņÖĢņØ┤ 7ļ¬ģņØ┤ ņ׳ļŖöļŹ░ ĻĘĖņżæņŚÉņä£ 6ļ¬ģņØś ņøÉļ╣äĻ░Ć ņÖĢļ│┤ļŗż ļ©╝ņĀĆ ņé¼ļ¦ØĒ¢łļŗż. ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņØś ļīĆņāüņØĖ 10ļ¬ģņØś ņÖĢņØĆ ĒÅēĻĘĀ ņ×¼ņ£ä ĻĖ░Ļ░äņØ┤ 32ļģä 6Ļ░£ņøöņØ┤ļ®░, ĒÅēĻĘĀņłśļ¬ģļÅä 57ņäĖļĪ£ ņŚ¼ĒāĆņØś ņÖĢņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ ņśżļל ņé┤ņĢśļŗż.

9) Ķ▓×ķÖĄņØä ņĪ░ņä▒ĒĢśļŖö Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ Ēā£ņĪ░Ļ░Ć ŌĆ£ÕŻĮķÖĄņŚÉ Ļ▒░ļÅÖĒĢśņśĆļŗżŌĆØļØ╝ļŖö ņ¢ĖĻĖēņØ┤ ņŗżļĪØņŚÉ ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ Ķ▓×ķÖĄņØä ņłśļ”ēņ£╝ļĪ£ Ļ░äņŻ╝Ē¢łņØīņØä ņĢī ņłś ņ׳ļŗż. ŃĆÄĒā£ņĪ░ņŗżļĪØŃĆÅ ĻČī10, 5ļģä(1396) 12ņøö ļ¼┤ņŗĀ(24ņØ╝).

10) ņŗĀļŹĢņÖĢĒøä ņĀĢļ”ē ņĪ░ņä▒Ļ│╝ ņ▓£ņןņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×ÉņäĖĒĢ£ ņ¢ĖĻĖēņØĆ ĒÖ®ņĀĢņŚ░, ŃĆīņĪ░ņäĀ Ēā£ņĪ░ļ╣ä ńź×ÕŠĘńÄŗÕÉÄ Ķ▓×ķÖĄņØś ņĪ░ņä▒Ļ│╝ Õ░üķÖĄ Ļ│Āņ░░ŃĆŹ ņ░ĖņĪ░.

11) ņØ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×ÉņäĖĒĢ£ ņ¢ĖĻĖēņØĆ Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆīĻ┤æĒåĄĻĄÉ ĻĄ¼(ĶłŖ) ņĀĢļ”ē(Ķ▓×ķÖĄ) ņäØļ¼╝ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, ŃĆÄļ»ĖņłĀņé¼ļģ╝ļŗ©ŃĆÅ 49(2019), pp. 108-109 ņ░ĖņĪ░.

17) Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆīņäĖņóģļīĆņÖĢ ŌĆśĻĄ¼ ņśüļ”ē(ĶłŖ Ķŗ▒ķÖĄ)ŌĆÖ ņäØļ¼╝ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, ŃĆÄņĀĢņŗĀļ¼ĖĒÖöņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 32.1(2009), p. 181.

18) ņ¢┤ļ©ĖļŗłņØĖ ņåīĒś£ņÖĢĒøäĻ░Ć ņŗżņ¦łņĀüņØĖ ņŚŁĒĢĀņØä Ē¢łļŗżļŖö ļČäņäØļÅä ņ׳ņ£╝ļéś(Ļ╣ĆņÜ░ĻĖ░, ŃĆīņĪ░ņäĀ ņä▒ņóģļīĆ ņĀĢĒؼņÖĢĒøäņØś ņłśļĀ┤ņ▓ŁņĀĢŃĆŹ, ŃĆÄņĪ░ņäĀņé¼ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 10(2001), pp. 169-202), ņÖĢņŗżņØś Ļ░Ćņן Ēü░ ņ¢┤ļźĖņØ┤ņ×É ļŖź ņĪ░ņä▒ņØś Ļ▓ĮĒŚśņØ┤ ņ׳ļŖö ņĀĢĒؼņÖĢĒøäĻ░Ć ņŻ╝ļÅäĒ¢łņØä Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļŹö Ēü¼ļŗż.

20) ŌĆśņåÉļČĆļ”ēŌĆÖņØĆ ņÖĢņŗżņŚÉņä£ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŹś ņĀĢņŗØ ņÜ®ņ¢┤ļŖö ņĢäļŗłņ¦Ćļ¦ī, ļ│ĖĻ│ĀņŚÉņä£ ļģ╝ņ¦Ć ņØ┤ĒĢ┤ļź╝ ļÅĢĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ņä£ ņé¼ņÜ®ĒĢśĻ│Āņ×É ĒĢ£ļŗż.

21) ņł£ļ”ēņØä ņĪ░ņä▒ĒĢśĻ│Ā 5ļģä ĒøäņØĖ ņŗżļĪØņØś 1479ļģä 1ņøö 10ņØ╝ ĻĖ░ņé¼ņŚÉņä£ ņĄ£ĒśĖņøÉņØś Ļ▒┤ņØśņŚÉ ļö░ļØ╝ ÕŻĮķÖĄņØä ļ»Ėļ”¼ ņĀĢĒĢśĻĖ░ļĪ£ ļ░®ņ╣©ņØä ņäĖņÜ┤ Ļ▓āņØä ļ│┤ļ®┤, ņł£ļ”ēņØĆ ņ▓śņØīļČĆĒä░ ņłśļ”ēņØś ņØśļÅäĻ░Ć ņŚåņŚłņØīņØä ņĢī ņłś ņ׳ļŗż.

22) ĻĄŁņןļÅäĻ░É Ļ┤ĆņøÉ ņ¦æņØś Ķ©▒ķü▓Ļ░Ć ņ¦Ćļ¼Ė┬Ęņŗ£ņ▒ģļ¼ĖņØä Ļ░Ćņ¦ĆĻ│Ā ņÖĆņä£ ņĢäļó░ĻĖ░ļź╝, ŌĆ£ļśÉ ņ¦Ćļ¼Ė ņżæņŚÉ, ņØ┤ļ»Ė ŌĆśņāüņØ┤ ņŖ¼ĒööņØä ņŖżņŖżļĪ£ ņ░Ėņ¦Ć ļ¬╗ĒĢśĻ▓Āļŗż.ŌĆÖ ĒĢśņśĆņ£╝ļŗł, ņĢĀĒåĄņØś ļ£╗ņØä ļŗżĒĢ£ Ļ▓āņ×ģļŗłļŗż. ĻĘĖļ¤░ļŹ░ ļśÉ ŌĆśņĀĢņŗĀņØ┤ Ēś╝ļ»ĖĒĢśĻ│Ā ļ¦łņØīņØ┤ ņ¢┤ņ¦Ćļ¤¼ņøī ņ¢┤ņ░īĒĢĀ ļ░öļź╝ ļ¬©ļźĖļŗż.ŌĆÖ ĒĢśņśĆņŖĄļŗłļŗż. ņØ┤ ņØ╝ņØ┤ ķćŹÕ¢¬ļÅä ņĢäļŗīļŹ░ ņØ┤ļĀćĻ▓ī ĻĘ╣ņŚÉ ņØ┤ļź┤ļŗł, ĒøäņØ╝ņØś ņØśļģ╝ņØ┤ ņ׳ņØäĻ╣ī ņŚ╝ļĀżļÉ®ļŗłļŗż.ŌĆØ ŃĆÄņżæņóģņŗżļĪØŃĆÅ ĻČī21, 10ļģä(1515) 3ņøö Ļ░æņŗĀ(27ņØ╝).

24) ņØ┤ ņäØļ¼╝ņØĆ ņä£ņÜĖĒŖ╣ļ│äņŗ£ ņ£ĀĒśĢļ¼ĖĒÖöņ×¼ ļ¬®ļĪØņŚÉ ņśüļ”ē ņ┤łņןņ¦Ć ņäØļ¼╝ļĪ£ ļō▒ļĪØļÉśņ¢┤ ņ׳ņ£╝ļéś ņØ┤ļŖö ņśżļźśņØ┤ļŗż. ņØ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×ÉņäĖĒĢ£ ļé┤ņÜ®ņØĆ Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆīņäĖņóģļīĆņÖĢ ŌĆśĻĄ¼ ņśüļ”ē(ĶłŖ Ķŗ▒ķÖĄ)ŌĆÖ ņäØļ¼╝ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, pp. 166-170 ņ░ĖņĪ░.

26) 1537ļģä ņ▓£ļ”ēĒĢ£ Ēؼļ”ēņŚÉ Ļ▒┤ļ”ĮĒĢ£ ļ¼┤ņäØņØĖ(ļÅÖņĖĪ)ņØś Ēü¼ĻĖ░Ļ░Ć ļ¼┤ļĀż 336cmļĪ£ ņĪ░ņäĀņÖĢļ”ē ņäØļ¼╝ ņżæņŚÉņä£ Ļ░Ćņן Ēü¼ļŗż. ŃĆÄņĪ░ņäĀņÖĢļ”ē ĒĢÖņłĀļ│┤Ļ│Āņä£ IIIŃĆÅ (ĻĄŁļ”Įļ¼ĖĒÖöņ×¼ņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2016), p. 386.

35) ņØ┤ Ļ│╝ņĀĢņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×ÉņäĖĒĢ£ ņ¢ĖĻĖēņØĆ Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆÄņĪ░ņäĀņÖĢņŗż Õ£ÆņØś ņäØļ¼╝ŃĆÅ (ĒĢ£ĻĄŁļ»ĖņłĀņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2016), pp. 34-44 ņ░ĖņĪ░.

43) ņØ╝ņ░ŹņØ┤ Ļ▓ĮņŗĀļģä(1680)ņŚÉ ń£ŗÕ▒▒ĒĢĀ ļĢīņŚÉ Ļ▓Įļ”ē ņĢłņŚÉ ÕŹ»ÕØÉņØś ņ¢ĖļŹĢņØ┤ ņ׳ņŚłļŖöļŹ░, ĻĄŁņןņØä ņØ┤Ļ││ņŚÉ ņ¦Ćļé┤ļŖö Ļ▓āņØ┤ ļ¦łļĢģĒĢśļŗż. ŃĆÄņłÖņóģņŗżļĪØŃĆÅ ĻČī35, 27ļģä(1701) 8ņøö ĻĖ░ņé¼(14ņØ╝).

57) ņ×äĒś£ļĀ©, ŃĆīņĪ░ņäĀĒøäĻĖ░ ĒŚīņóģļīĆ ņł£ņøÉņÖĢĒøäņØś ņłśļĀ┤ņ▓ŁņĀĢŃĆŹ, ŃĆÄĒĢ£ĻĄŁņØĖļ¼╝ņé¼ņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 3ĒśĖ(2005), pp. 197-237.

60) ŃĆÄņŖ╣ņĀĢņøÉņØ╝ĻĖ░ŃĆÅ Ļ│Āņóģ28ļģä(1891) 4ņøö 17ņØ╝, 1892ļģä(Ļ│Āņóģ 29) 6ņøö 10ņØ╝. 1893ļģä(Ļ│Āņóģ 30) 4ņøö 8ņØ╝.

61) ņØ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×ÉņäĖĒĢ£ ņ¢ĖĻĖēņØĆ Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆÄļīĆĒĢ£ņĀ£ĻĄŁ ĒÖ®ņĀ£ļ”ēŃĆÅ (ņåīņÖĆļŗ╣, 2010), pp. 48-60 ņ░ĖņĪ░.

62) Ļ╣ĆņØ┤ņł£, ŃĆīņןļ”ēĻ│╝ ņé¼ļ”ēņØś ņäØļ¼╝ ņŚ░ĻĄ¼: ņČöļ┤ēĻ│╝ ņäØļ¼╝ Ļ░äņåīĒÖöļź╝ ņżæņŗ¼ņ£╝ļĪ£ŃĆŹ, ŃĆÄļ¼ĖĒÖöņ×¼ŃĆÅ 45.1(2012), pp. 34-51.

65) ĻČīļÅäņØś ņŗżĒ¢ēņØĆ ņé¼ņä£ņÖĆ ņØśĻČżļź╝ ĒåĄĒĢ┤ņä£ ĒīīņĢģĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖöļŹ░, ņĪ░ņäĀĒøäĻĖ░ņŚÉļŖö ĻĄŁņÖĢņŚÉĻ▓ī ļ│┤Ļ│ĀĒĢśļŖö ÕĢōĶŠŁņÖĆ ņÖĢņØś ļ¬ģļĀ╣ņØĖ Õé│µĢÄĻ░Ć ļŗ┤ĻĖ┤ ņé░ļ”ēļÅäĻ░ÉņØśĻČżņØś ļé┤ņÜ®ņØ┤ ņ×ÉņäĖĒĢśļŗż.

66) ņĀĢņóģļ¬©, ŃĆīņĀĢņØ┤ņ▓£ņØś ĻČīļÅä Ļ░£ļģÉĻ│╝ ņ£ĀĒĢÖņØś ņŗ£ļīĆ ņĀüņØæŃĆŹ, ŃĆÄņ£ĀĒĢÖņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 43(2018), p. 159.

68) Ļ│ĀņØĆĻ░Ģ, ŃĆīµ¼ŖņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ õĖĆĶĆāÕ»¤ - Õģłń¦” Õō▓ÕŁĖņØä ņżæņŗ¼ņ£╝ļĪ£ŃĆŹ, ŃĆÄļÅÖņĢäņŗ£ņĢäļ¼ĖĒÖöņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 52(2012), p. 304.

69) Ļ╣ĆĒśĢ, ŃĆīĻČīļÅä Ļ░£ļģÉņØś ņä▒ļ”ĮĻ│╝ņĀĢ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ (ņČ®ļČüļīĆĒĢÖĻĄÉ ņäØņé¼ĒĢÖņ£äļģ╝ļ¼Ė, 2019), p. 35.

72) ŃĆÄļÅÖĻ░Ģņ£Āņ¦æŃĆÅ ņĀ£13ĻČī, ŃĆīĻ│äņé¼ŃĆŹ, <ļ░▒Ļ┤ĆņŚÉĻ▓ī ņĄ£ņ¦ł ņé╝ļģäļ│ĄņØä ņ×ģĻ▓ī ĒĢśļÅäļĪØ ņ▓ŁĒĢśļŖö ņåī>

78) ņśżņäØņøÉ, ŃĆīÕäÆÕ«ČņØś ÕĖĖķüōņÖĆ µ¼ŖķüōņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, ŃĆÄļÅÖņ¢æĒĢÖŃĆÅ 27ĻČī1ĒśĖ(1997), p. 306.

79) Ļ╣Ćņ£żņĀĢ, ŃĆīŃĆÄÕ£ŗµ£Øõ║öń”«ÕäĆŃĆÅ Õģ¦Õ¢¬Õ£©Õģł ņØśļĪĆņØś ņä▒Ļ▓®Ļ│╝ ņØśļ»ĖŃĆŹ, ŃĆÄĒĢ£ĻĄŁĒĢÖņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 59(2020. 11), p. 418.

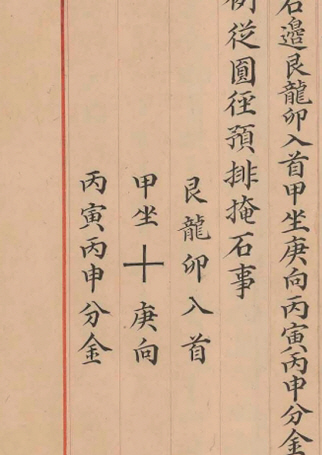

Fig.┬Ā2.

Fig.┬Ā4.

Fig.┬Ā5.

Table┬Ā1.

References

- TOOLS