|

|

- Search

| Korean J Art Hist > Volume 311; 2021 > Article |

|

Abstract

Abstract

Notes

1) ņ×ĪņāüņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ņĪ░ņøÉņ░Į, ŃĆīĻ│ĀļĀżņŗ£ĻĖ░ ņ×ĪņāüņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, ŃĆÄņ¦Ćļ░®ņé¼ņÖĆ ņ¦Ćļ░®ļ¼ĖĒÖöŃĆÅ 16/1(ņ¦Ćļ░®ņé¼ĒĢÖĒÜī, 2013), pp. 7-40; ņ£żļéśņśü, ŃĆīĻ│ĀļĀżņÖĆ ņĪ░ņäĀņØś ļ¦łļŻ©ņןņŗØĻĖ░ņÖĆ ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ(ĒÖŹņØĄļīĆĒĢÖĻĄÉ ņäØņé¼ĒĢÖņ£äļģ╝ļ¼Ė, 2011) ņ░ĖņĪ░. ļ▓öņ×Éļ¼Ė ĻĖ░ņÖĆņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņŚäĻĖ░Ēæ£, ŃĆīņ¢æņŻ╝ ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ņČ£ĒåĀ ļ▓öņ×É ņ¦äņ¢Ėļ¬ģ(ń£×Ķ©ĆķŖś) ĻĖ░ņÖĆņØś ĒŖ╣ņ¦ĢĻ│╝ ņØśņØśŃĆŹ, ŃĆÄļ¼ĖĒÖöņ×¼ŃĆÅ 50/2(ĻĄŁļ”Įļ¼ĖĒÖöņ×¼ņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2017), pp. 4-25.

2) ņØ┤ņ▓Āņøģ, ŃĆīĻ│ĀļĀżļ¦É ĒÜīņĢöņé¼ņØś ņżæĻ▒┤Ļ│╝ ĻĘĖ ļ░░Ļ▓ĮŃĆŹ, ŃĆÄņé¼ĒĢÖņ¦ĆŃĆÅ 30(ņé¼ĒĢÖĒÜī, 1997), pp. 167-191.

3) ļ¬ģņóģ 21ļģä(1566) ŌĆśņ£ĀņāØļōżņØ┤ ĒÜīņĢöņé¼ļź╝ ļČłĒā£ņÜ░ļĀż ĒĢ£ļŗżŌĆÖļŖö ĻĖ░ļĪØņ£╝ļĪ£ ļ»ĖļŻ©ņ¢┤ 1566-1595 ņé¼ņØ┤ņŚÉ ĒÅÉņé¼ļÉ£ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņČöņĀĢĒĢśĻĖ░ļÅä ĒĢ£ļŗż. ņśø ĒÜīņĢöņé¼ļØ╝Ļ│Ā ņō┤ 1595ļģä ĻĖ░ļĪØņ£╝ļĪ£ ļ│┤ļ®┤ ņØ┤ļ»Ė Ēø╝ņåÉļÉ£ Ēøä ņŗ£Ļ░äņØ┤ ņóĆ ĒØÉļźĖ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│╝ ņłś ņ׳Ļ│Ā, ļŖ”ņ¢┤ļÅä ņäĀņĪ░ ņ┤łļģäĻĖ░ņŚÉ ĒÅÉņé¼ļÉśņŚłņØä Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņ׳ļŗż.

4) ņØ┤ņāē, ŃĆÄļ¬®ņØĆņ¦æŃĆÅņŚÉ ņŗżļ”░ ŃĆīņ▓£ļ│┤ņé¼ĒÜīņĢöņé¼ņłśņĪ░ĻĖ░ŃĆŹļŖö ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć Ļ░£Ļ┤Ć ĻĖ░ļģÉ ļ¼╗ĒśĆņ׳ļŹś Ļ│ĀļĀżļ¦É, ņĪ░ņäĀņ┤ł ņĄ£ļīĆņØś ņÖĢņŗżņé¼ņ░░ µ¬£ÕĘ¢Õ»║, ĻĘĖ ņ£äņÜ®ņØä ļō£ļ¤¼ļé┤ļŗżŃĆÅ(ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2012), pp. 96-98 ņ░ĖņĪ░. ņØ┤ņāēņØĆ ŌĆ£ĒÜīņĢöņé¼ļŖö ņŖ╣ļĀż 3,000ņŚ¼ļ¬ģņØ┤ ļ©Ėļ¼┤ļź┤ļŖö ļīĆņé¼ņ░░ļĪ£ Ļ▒┤ļ¼╝ņØĆ ļ¬©ļæÉ 262ņ╣ĖņØ┤ļ®░, (ņżæļץ) ļåÆņØ┤ 15ņ▓ÖņØś ļČłņāü 7ĻĄ¼ņÖĆ 10ņ▓ÖņØś Ļ┤ĆņØīņāüņØ┤ ļ┤ēņĢłļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ņĢäļ”äļŗĄĻ│Ā Ļ│ĀņÖĆņä£ ļÅÖĻĄŁ ņĀ£ņØ╝ņØ┤ļŗż.ŌĆØļØ╝Ļ│Ā ņŹ╝ņ¦Ćļ¦ī ņØ┤ļź╝ ņ×ģņ”ØĒĢĀ ļČłņāüĻ│╝ ļ│┤ņé┤ņāüņØĆ ĒīīĒÄĖļÅä ļ░£Ļ▓¼ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż.

6) ļīĆņóīņØś ņāüļ®┤ ņżæņĢÖņŚÉņä£ ļÆżĒÄĖņ£╝ļĪ£ 19cm Ļ░äĻ▓®ņ£╝ļĪ£ ĻĄ¼ļ®ŹņØ┤ ļæÉ Ļ░£ ļܽļĀżņ׳Ļ│Ā, ļ░śļīĆņ¬Į ļ®┤ņŚÉļŖö 13cm Ļ░äĻ▓®ņ£╝ļĪ£ ļæÉ Ļ░£ņØś ĻĄ¼ļ®ŹņØ┤ ņ׳ļŗżĻ│Ā ĒĢ£ļŗż. ņłśņóīļŻīņ¦ĆņŚÉņä£ļÅä Ēø╝ņåÉņØ┤ ņŗ¼ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ļīĆņóīļĪ£ ļ│┤ņØ┤ļŖö ņäØņ×¼Ļ░Ć ļéśņÖöļŗż. ŃĆÄļ¼╗ĒśĆņ׳ļŹś ņĪ░ņäĀ ņĄ£ļīĆņØś ņÖĢņŗżņé¼ņ░░ µ¬£ÕĘ¢Õ»║ŃĆÅ(Ļ▓ĮĻĖ░ļÅäļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2003), p. 81. 13cm Ļ░äĻ▓®ņØś ĻĄ¼ļ®ŹņØ┤ ņ׳ļŖö ņ¬ĮņØ┤ ņ£Śļ®┤ņØ┤ļØ╝ļ®┤ ņ£äņŚÉņä£ ņ¢ĖĻĖēĒĢ£ ļČłņŗĀĒÄĖņØä ņś¼ļ”┤ ņłś ņ׳ņŚłņØä Ļ▓āņØ┤ļŗż.

7) Ļ▓ĮĻĖ░ļÅäļ░Ģļ¼╝Ļ┤ĆĻ│╝ ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤ĆņŚÉņä£ ļ░£Ļ░äĒĢ£ ļÅäļĪØņŚÉ ļ¬©ļæÉ Ļ░łņāē, Ēś╣ņØĆ ļ░▒ņāē ņé¼ņĢöņ£╝ļĪ£ Ēæ£ĻĖ░Ē¢łļŗż. 2001ļģäņŚÉ ļ░£Ļ░äļÉ£ Ļ▓ĮĻĖ░ļÅäļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć┬ĘĻĖ░ņĀäļ¼ĖĒÖöņ×¼ņŚ░ĻĄ¼ņøÉ ļ│┤Ļ│Āņä£ņŚÉņä£ļŖö ņäØņ×¼ņØś ņóģļźśņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņ¢ĖĻĖēĒĢśņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż. õ║¼ńĢ┐ķüō µźŖÕĘ×ķāĪ┬ĘĻ▓ĮĻĖ░ļÅäļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć┬ĘńĢ┐ńöĖµ¢ćÕī¢Ķ▓ĪńĪÅń®ČÕōĪ, ŃĆĵ¬£ÕĘ¢Õ»║IŃĆÅ(2001), p. 235.

8) ņä£ņÜĖļīĆĒĢÖĻĄÉ ļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć ĒÄĖ, ŃĆÄĒĢ┤ļÅÖņä▒ĻĄŁ ļ░£ĒĢ┤ŃĆÅ(ņä£ņÜĖļīĆĒĢÖĻĄÉ, 2003) ņĀäņŗ£ļÅäļĪØ ņ░ĖņĪ░. ļŗ╣ņŗ£ ĒĢäņ×ÉļŖö ļŗ╣ņŗ£ Ļ░ØņøÉ ĒüÉļĀłņØ┤Ēä░ļĪ£ ļ░£ĒĢ┤ņØś ļČłĻĄÉņĪ░Ļ░üņØä ņĪ░ņé¼ ļ░Å Ļ┤ĆļĀ©ņøÉĻ│Ā ņ¦æĒĢäņØä Ē¢łļŗż.

9) https://en.wikipedia.org/wiki/Tuff (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.5.10.) ņØ┤ņŖżĒä░ņĀ£ļÅäņØś ļ¬©ņĢäņØ┤ ņäØņāüņØ┤ ļīĆĒæ£ņĀüņØĖ ņØæĒÜīņĢö ņĪ░Ļ░üņāüņØ┤ļŗż.

10) ņØ┤ņĢö, ņŚŁņĢö ļō▒ ļŗżņ¢æĒĢ£ ņóģļźśņØś Ēć┤ņĀüņĢöņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ĒĢ£ĻĄŁĻ┤æļ¼╝ņ×ÉņøÉĻ│Ąņé¼ ĒÖłĒÄśņØ┤ņ¦ĆņØś ņ×ÉļŻīļōżņØä Ļ▓ĆĒåĀĒ¢łļŗż. https://www.kores.or.kr/hmine/ro/ro03/ro0302/mineUser/getAboutRocks.do?mine_kind_c=10 (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.5.10.)

11) https://www.kores.or.kr/views/cms/hmine/ro/ro02/ro020101.jsp (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.5.10.) ņÜ░ļ”¼ļéśļØ╝ņŚÉņä£ ĒØöĒ׳ ņĢīļĀżņ¦ä ĒÖöņä▒ņĢöņØĆ ņĀ£ņŻ╝ļÅä ņÜ®ļæÉņĢöņŚÉņä£ ļ│╝ ņłś ņ׳ļŗż. ņĀ£ņŻ╝ļÅäņØś ļ¦ÄņØĆ ĒÖöņä▒ņĢöņØĆ ļ╣äĻĄÉņĀü Ēü░ ĻĄ¼ļ®ŹņØ┤ ļłłņŚÉ ņל ļØäļŖö Ēśäļ¼┤ņĢöņØ┤ļŗż.

12) ļīĆļČĆĻ┤æņé░ņØś ĒśĢņä▒ ņŚ░ļīĆļŖö ĒÖöņé░ņØ┤ ĒÅŁļ░£Ē¢łļŹś ļŗ╣ņŗ£ Ēć┤ņĀüļÉ£ ņ×ģņ×ÉņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ╣╝ļź©-ņĢäļź┤Ļ│ż(K-Ar) ņŚ░ļīĆ ņĖĪņĀĢņØä ĒåĄĒĢ┤ ņČöņĀĢļÉśņŚłļŗż. (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.12.) http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=2333101940000&pageNo=1_1_1_1

13) https://www.ecomuseum.kr/bbs/board.php?bo_table=collection&wr_id=19 (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.12.).

14) http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_01_07 (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.12.) ĒĢ£ĒāäĻ░Ģ ņ¦Ćņ¦łĻ│ĄņøÉ ņø╣ņé¼ņØ┤ĒŖĖ ņ░ĖņĪ░.

15) https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=KAR2011060130 (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.28).

16) ļģĖņ¦äĒÖś, ŃĆīĻ░ĆņĢ╝ ņ¦ĆņŚŁ ļ│┤ņä▒ Ļ│ĀļĀ╣ĒåĀņØś Ļ┤æĒÖöņ×æņÜ® ļ░Å Ļ┤æļ¼╝ ĒŖ╣ņä▒ŃĆŹ, ŃĆÄĒĢ£ĻĄŁĻ┤æļ¼╝ĒĢÖĒÜīņ¦ĆŃĆÅ 21/4(ĒĢ£ĻĄŁĻ┤æļ¼╝ĒĢÖĒÜī, 2008), pp. 397-413.

17) http://www.iksaeng.com/hub/hubMain.jsp?hubnos=tzp276af&with=kr&from=iks (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.28.)

18) ņāØĻĖ░ļĀ╣ Ļ┤æņé░ņØĆ 1907ļģäņŚÉ Ļ░£ļ░£ļÉ£ Ļ┤æņé░ņØ┤ļØ╝Ļ│ĀļŖö ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ĻĘ╝ļīĆņĀüņØĖ Ļ┤æņŚģņØä ļ¦ÉĒĢśļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż. ņāØĻĖ░ļĀźņŚÉņä£ļŖö Ļ│ĀļĀ╣ĒåĀņÖĆ Ļ░łĒāäņØ┤ ņ▒äĻĄ┤ļÉśļŖöļŹ░, ņØ╝ņĀ£Ļ░ĢņĀÉĻĖ░ņŚÉļŖö Ļ│ĀļĀ╣ĒåĀļ│┤ļŗż Ļ░łĒāäņØ┤ ļŹö ņżæņÜöĒĢ┤ņä£ Ļ░łĒāäņØä ņ║żņ¦Ćļ¦ī Ļ┤æļ│Ą ĒøäņŚÉļŖö Ļ│ĀļĀ╣ĒåĀ ņāØņé░ņŚÉ ņŻ╝ļĀźĒĢśņŚ¼ Ēśäņ¦ĆļŖö ļČüĒĢ£ņØś ņŻ╝ņÜö ļÅäņ×ÉĻĖ░ ņāØņé░ņ¦ĆļØ╝Ļ│Ā ĒĢ£ļŗż. ņāØĻĖ░ļĀ╣ Ļ┤æņé░ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ļŗżņØīņØś ļČüĒĢ£ ņĀĢļ│┤ ņ░ĖņĪ░ (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.14.). https://nkinfo.unikorea.go.kr/nkp/search/search.do?eicode=S_336996&query=%EC%83%9D%EA%B8%B0%EB%A0%B9%EA%B4%91%EC%82%B0

19) <ļÅÖņĢäņØ╝ļ│┤> 1997ļģä 6ņøö 25ņØ╝ņ×É ĻĖ░ņé¼ (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.13.). https://www.donga.com/news/Society/article/all/19970625/7264447/1

21) ĒĢ£ņ¦Ćļ¦ī┬ĘņØ┤ņāüĒĢ┤, ŃĆīµ¬£ÕĘ¢Õ»║ņØś ņŚ░ĒśüĻ│╝ µŁŻÕ╗│┬ʵ¢╣õĖłÕØĆņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ ļ│ĄņøÉņĀü ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, ŃĆÄĻ▒┤ņČĢņŚŁņé¼ņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 17/6(Ļ▒┤ņČĢņŚŁņé¼ĒĢÖĒÜī, 2008), pp. 45-65; ņśżņäĖļŹĢ, ŃĆīņ¢æņŻ╝ ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ņ£ĀĻĄ¼ ļČäņäØņØä ĒåĄĒĢ┤ ļ│Ė ņŗ£ĻĖ░ņä▒Ļ│╝ ņĪ░ņäĀņŗ£ļīĆ ņé¼ņ░░ņŚÉ ļ»Ėņ╣£ ņśüĒ¢źŃĆŹ, ŃĆÄļČłĻĄÉļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖŃĆÅ 28(ļČłĻĄÉļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖĒÜī, 2019), pp. 101-125.

22) ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ļČĆļÅäņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ┤ņä£ļŖö ļŗżņ¢æĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ļōżņØ┤ ņ׳ļŗż. ņŚäĻĖ░Ēæ£, ŃĆīµ¬£ÕĘ¢Õ»║ÕØĆņØś ń¤│ķĆĀµĄ«Õ▒ĀņÖĆ ÕĪöńóæņŚÉ ļīĆĒĢ£ ĶĆāÕ»¤ŃĆŹ, ŃĆÄļ¼ĖĒÖöņé¼ĒĢÖŃĆÅ 21(ļ¼ĖĒÖöņé¼ĒĢÖĒÜī, 2004), pp. 765-805; ļ░ĢĻ▓ĮņŗØ, ŃĆīĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ļČĆļÅäĒāæņŚÉ ļīĆĒĢ£ Ļ│Āņ░░ŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ļČĆļÅäĒāæŃĆÅ(ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2013), pp. 38-65; Ļ░Ģļ│æĒؼ, ŃĆīµźŖÕĘ× µ¬£ÕĘ¢Õ»║ÕØĆ µĄ«Õ▒ĀÕĪöŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ļČĆļÅäĒāæŃĆÅ(ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2013), pp. 68-113.

23) ņŚäĻĖ░Ēæ£, ŃĆīņ¢æņŻ╝ ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ņČ£ĒåĀ ļ▓öņ×É ņ¦äņ¢Ėļ¬ģ(ń£×Ķ©ĆķŖś) ĻĖ░ņÖĆņØś ĒŖ╣ņ¦ĢĻ│╝ ņØśņØśŃĆŹ, pp. 4-25; ņ£żņŚ¼Ēøł, ŃĆīµźŖµ┤▓ µ¬£ÕĘ¢Õ»║ÕØĆÕć║Õ£¤ µ£Øķ««µÖéõ╗Ż ńō”ńĢČ ńĪÅń®ČŃĆŹ, ŃĆÄĒĢ£ĻĄŁĻĖ░ņÖĆĒĢÖĒÜī ĒĢÖņłĀļīĆĒÜī ļ░£Ēæ£ņ×ÉļŻīņ¦æŃĆÅ(2016).

24) ĒÖŹņśüņØś, ŃĆīĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ņČ£ĒåĀ ĻĖ░ņÖĆ ļ¬ģļ¼Ė(ķŖśµ¢ć)ņØś ņé¼ļĪĆņÖĆ ĻĘĖ ņØśļ»ĖŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņØś ĻĖ░ņÖĆŃĆÅ(ņ¢æņŻ╝ņŗ£ļ”ĮĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2020), pp. 44-45.

25) ņØ┤ļ┤ēņČś, ŃĆīÕŁØ’ź¤Õż¦ÕÉøņØś õ┐ĪõĮøĻ│╝ ņĪ░ņäĀņĀäĻĖ░ ļČłĻĄÉŃĆŹ, ŃĆÄļČłĻĄÉļ¼ĖĒÖöņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 7/1(ļČłĻĄÉļ¼ĖĒÖöņŚ░ĻĄ¼ĒÜī, 2006), pp. 89-120. ĻĘĖņØś ļŗżņ¢æĒĢ£ ļČłņé¼Ļ░Ć ņĪ░ņäĀ ņ┤łĻĖ░ ļČłĻĄÉļ»ĖņłĀņŚÉ ļ»Ėņ╣£ ņśüĒ¢źĻ│╝ ņØśņØśņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö Ļ╣ĆņĀĢĒؼ, ŃĆīÕŁØ’ź¤Õż¦ÕÉøĻ│╝ µ£Øķ«« ÕłØµ£¤ õĮøµĢÄńŠÄĶĪō : ÕŠīµÅ┤ĶĆģļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ļ│Ė µ£Øķ«« ÕłØµ£¤ ńÄŗÕ«żņØś õĮøõ║ŗŃĆŹ, ŃĆÄļ»ĖņłĀņé¼ļģ╝ļŗ©ŃĆÅ 25(ņŗ£Ļ│Ąņé¼, 2007), pp. 107-150.

26) ņØĖņÜ®ļ»╝, ŃĆīÕŁØ’ź¤Õż¦ÕÉø ’¦ĪĶŻ£(1396~1486)ņØś õĮøõ║ŗµ┤╗ÕŗĢ)Ļ│╝ ĻĘĖ µäÅńŠ®ŃĆŹ, ŃĆÄņäĀļ¼ĖĒÖöņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 5(ņäĀĒĢÖĒÜī, 2008), pp. 25-61.

27) ĒØźņ▓£ņé¼ ņóģņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ķ䣵░Ėķļ, ŃĆīĒĢ£ĻĄŁķŖģķÉśņØś ĒŖ╣ņä▒Ļ│╝ µ©ŻÕ╝Åļ│Ćņ▓£ŃĆŹ ŃĆÄķ¤ōÕ£ŗņØś ńŠÄ 23: ķćæÕ▒¼ÕĘźĶŚØŃĆÅ(õĖŁÕż«µŚźÕĀ▒ ÕŁŻÕłŖńŠÄĶĪōńżŠ, 1985). ļ¬ģļ¼ĖņØĆ ķ¤ōń╣╝ń”¦Ļ░Ć ņ¦ōĻ│Ā, ĻĖĆņö©ļŖö ķäŁĶśŁÕ«ŚņØ┤ ņŹ╝ļŗżĻ│Ā ĒĢ£ļŗż.

28) ĒÜ©ļĀ╣ļīĆĻĄ░ņØś ļ¬®Ļ▓®ļŗ┤ņØĆ ŃĆÄõĖ¢ńź¢Õ»”ķīäŃĆÅ ĻČī33, 10ļģä 5ņøö ńö▓Õ»ģņĪ░. http://sillok.history.go.kr/id/kga_11005002_001 (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.29.)

29) http://sillok.history.go.kr/id/kda_11604013_001 (Ļ▓ĆņāēņØ╝: 2021.05.29.) ŃĆÄņäĖņóģņŗżļĪØŃĆÅ ņäĖņóģ 24ļģä 4ņøö 13ņØ╝ Õ║Üńö│ņĪ░. ļŗ©ņĀüņ£╝ļĪ£ Ļ▒┤ļ¼╝ ņżæņ░ĮņØä ļæśļ¤¼ņŗ╝ ņ£ĀņŗĀļōżņØś ļ░śļīĆ ņāüņåīņÖĆ ņØ┤ņŚÉ ļīĆņØæĒĢśļŖö ņäĖņóģ, ņä▒ņóģ ļō▒ņØś Ēā£ļÅäļź╝ ļ│┤ļ®┤ ĒÜ©ļĀ╣ļīĆĻĄ░ņØś ĒÜīņĢöņé¼ ļČłņé¼Ļ░Ć ņ¦üņĀæņĀüņØĖ ņøÉņØĖņØ┤ ļÉśņŚłļŹś Ļ▓ĮņÜ░ļÅä ņĀüņ¦Ć ņĢŖņĢśļŹś Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż. ņØ┤ņÖĆ Ļ┤ĆļĀ©ĒĢśņŚ¼ ņØ┤ņóģņłś, ŃĆīņĪ░ņäĀņŗ£ļīĆ ĒÜīņĢöņé¼ņØś ņŚŁņé¼ņÖĆ ņ£äņāüŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņÖĆ ļČłĻĄÉņé¼ŃĆÅ(ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2016), pp. 56-93.

30) ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć Ļ░£Ļ┤Ć ĻĖ░ļģÉ ļ¼╗ĒśĆņ׳ļŹś Ļ│ĀļĀżļ¦É, ņĪ░ņäĀņ┤ł ņĄ£ļīĆņØś ņÖĢņŗżņé¼ņ░░ µ¬£ÕĘ¢Õ»║, ĻĘĖ ņ£äņÜ®ņØä ļō£ļ¤¼ļé┤ļŗżŃĆÅ, pp. 96-98.

31) ņØ┤ņłśņĀĢ, ŃĆīµ¬£ÕĘ¢Õ»║ÕØĆ ÕĪö ńĪÅń®ČŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ļČĆļÅäĒāæŃĆÅ(ĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2013), pp. 151-152. 1464ļģäņŚÉ ņ׳ņŚłļŹś ŃĆÄņøÉĻ░üĻ▓ĮŃĆÅ Ļ░ĢņØś ļé┤ņÜ®ņØĆ <Õ£ōĶ”║Õ»║ńóæķŖś>ņŚÉ ĻĖ░ļĪØļÉ£ Ļ▓āņØ┤Ļ│Ā, ņøÉĻ░üļ▓ĢĒÜīļŖö ŃĆÄņäĖņĪ░ņŗżļĪØŃĆÅņŚÉ ņŗżļ”░ ĻĖ░ņé¼ļØ╝ņä£ ņØ┤ ļæÉ ņé¼Ļ▒┤ņØ┤ ņŚ░ļīĆļŖö ļ¦×ņ¦Ć ņĢŖņ¦Ćļ¦ī Ļ░ÖņØĆ ņé¼ņĢłņØ╝ Ļ░ĆļŖźņä▒ļÅä ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ĒÜ©ļĀ╣ļīĆĻĄ░ņØ┤ Ļ░äĻ▓ĮļÅäĻ░ÉņŚÉņä£ ņØ╝ņØä Ē¢łļŹś ļĢīņØ┤ļ»ĆļĪ£ ļ│äĻ░£ņØś ņé¼Ļ▒┤ņØ╝ ņłśļÅä ņ׳ļŗż. ņØĖņÜ®ļ»╝, ņĢ×ņØś ĻĖĆ, p. 47.

32) ĒŖ╣Ē׳ ĒÜīņĢöņé¼ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņäĖņóģ-ņäĖņĪ░ ļĢī ņ¦æņżæņĀüņØĖ ļ░śļ░£, ļ░śļīĆ ņāüņåīĻ░Ć ņ׳ņŚłļŗż.

33) ņĄ£ņåīļ”╝, ŃĆīķ╗æń¤│Õ»║ µ£©ķĆĀķś┐ÕĮīķÖĆõĮøÕØÉÕāÅ ńĪÅń®Č: 15õĖ¢ń┤Ć õĮøÕāŵ©ŻÕ╝ÅņØś õĖĆ’¦żĶ¦ŻŃĆŹ, ŃĆÄĻ░Ģņóī ļ»ĖņłĀņé¼ŃĆÅ 15(ĒĢ£ĻĄŁļ»ĖņłĀņé¼ņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2000), pp. 77-100; Ļ░ĢĒؼņĀĢ, ŃĆīņĪ░ņäĀ ņĀäĻĖ░ ļČłĻĄÉņÖĆ ņŚ¼ņä▒ņØś ņŚŁĒĢĀ: ļČłĻĄÉļ»ĖņłĀņØś ņĪ░ņä▒ĻĖ░ļź╝ ņżæņŗ¼ņ£╝ļĪ£ŃĆŹ, ŃĆÄņĢäņŗ£ņĢäņŚ¼ņä▒ņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 41(ņĢäņŗ£ņĢäņŚ¼ņä▒ņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2002), pp. 269-297.

34) Ļ│Āņ×¼ņÜ®, ŃĆīĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ĒÅēĻĖ░ņÖĆņØś ņŗ£ĻĖ░ļ│ä ĒŖ╣ņä▒ŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņØś ĻĖ░ņÖĆŃĆÅ(ņ¢æņŻ╝ņŗ£ļ”ĮĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2020), pp. 110-149; ņØ┤ļÅÖņżĆ, ŃĆīĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ć ĻĖ░ņÖĆņØś Ļ│ĄĻĖēĻ│╝ ņłśņÜöŃĆŹ, ŃĆÄĒÜīņĢöņé¼ņØś ĻĖ░ņÖĆŃĆÅ(ņ¢æņŻ╝ņŗ£ļ”ĮĒÜīņĢöņé¼ņ¦Ćļ░Ģļ¼╝Ļ┤Ć, 2020), pp. 194-225.

35) ļ¬ģ ņĪ░Ļ░üņŚÉ ņśüĒ¢źņØä ņżĆ ļØ╝ļ¦łĻĄÉ Ļ│äĒåĄ ļČłĻĄÉņĪ░Ļ░üĻ│╝ ņøÉ ņ¦Ćļ░░ ņØ┤Ēøä Ļ│ĀļĀżņØś Ēŗ░ļ▓ĀĒŖĖĻ│ä ļČłņāüņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ļ¼ĖĒśäņł£, ŃĆīµśÄÕłØµ£¤ Ēŗ░ļ▓ĀĒŖĖÕ╝Å õĮøÕāÅņØś ńē╣ÕŠĄĻ│╝ ņśüĒ¢źŃĆŹ, ŃĆÄļ»ĖņłĀņé¼ņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 13(ļ»ĖņłĀņé¼ņŚ░ĻĄ¼ĒÜī, 1999), pp. 119-152; ņĀĢņØĆņÜ░, ŃĆīķ½śķ║Ś ÕŠīµ£¤ĶÅ®Ķ¢®ÕāÅ ńĪÅń®ČŃĆŹ, ŃĆÄļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 236(ĒĢ£ĻĄŁļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖĒÜī, 2002), pp. 97-131 ņ░ĖņĪ░.

36) ņÖĢļŻĪņé¼ņøÉ ļČłņāüņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ļ¼Ėļ¬ģļīĆ, ŃĆīņÖĢļŻĪņé¼ņøÉņØś 1466ļģäņ×æ ļ¬® ņĢäļ»ĖĒāĆļČłņóīņāü ņŚ░ĻĄ¼ŃĆŹ, ŃĆÄĻ░Ģņóīļ»ĖņłĀņé¼ŃĆÅ 28(ĒĢ£ĻĄŁļ»ĖņłĀņé¼ņŚ░ĻĄ¼ņåī, 2007), pp. 3-21.

37) ņłśĻĄŁņé¼ ļ¬®ņĪ░ņĢäļ»ĖĒāĆņŚ¼ļלņóīņāüņØĆ ņĄ£ņóģņżĆņØ┤ ļ│┤ņŗ£ĒĢ£ ļŗżļØ╝ļŗłĻ░Ć ļōżņ¢┤ņ׳ņ¢┤ ĻĘĖņØś ņĪĖļģäņØĖ 1239ļģäĻ▓Į ņĪ░ņä▒ņØ┤ļØ╝Ļ│Ā ļ│┤ļŖö Ļ▓¼ĒĢ┤ļÅä ņ׳ļŗż. ļ¼Ėļ¬ģļīĆ, ŃĆīÕ«łÕ£ŗÕ»║ ķ½śķ║Ś(1239ļģä) µ£©ķś┐ÕĮīķÖĆõĮøÕØÉÕāÅņØś ńĪÅń®ČŃĆŹ, ŃĆÄļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖņŚ░ĻĄ¼ŃĆÅ 255(ĒĢ£ĻĄŁļ»ĖņłĀņé¼ĒĢÖĒÜī, 2007), pp. 35-65. ņøÉļל ņØ┤ ļČłņāüņØĆ ņ▓ĀņøÉ ņŗ¼ņøÉņé¼ņŚÉ ļ┤ēņĢłļÉśņŚłļŹś Ļ▓āņØ┤ ņØ┤ņĢłļÉ£ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņĢīļĀżņĪīņ£╝ļ®░, ļ│Ąņןļ░£ņøÉļ¼ĖņŚÉņä£ 1389ļģäĻ│╝ 1562ļģä ļæÉ ņ░©ļĪĆņŚÉ Ļ▒Ėņ│É Ļ░£ĻĖł ļ░Å ņżæņłśĻ░Ć ņØ┤ļżäņĪīņØīņØ┤ ļ░ØĒśĆņĪīļŗż. ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ļŗżļØ╝ļŗłņØś ĒīÉĻ░üņŚ░ļīĆņÖĆ ļČłņāü ņĪ░ņä▒ ņŚ░ļīĆĻ░Ć ņØ╝ņ╣śĒĢśĻĖ░ļŖö ņ¢┤ļĀĄļŗżĻ│Ā ņāØĻ░üĒĢśļ®░, ņśżĒ׳ļĀż 1389ļģä Ļ░£ĻĖłļ░£ņøÉļ¼ĖņØ┤ ļéśņś© ļ¦īĒü╝ ņØ┤ļĢīļĪ£ļČĆĒä░ ļ®Ćņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņŗ£ņĀÉņŚÉ ņĪ░ņä▒ļÉ£ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņĢäņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

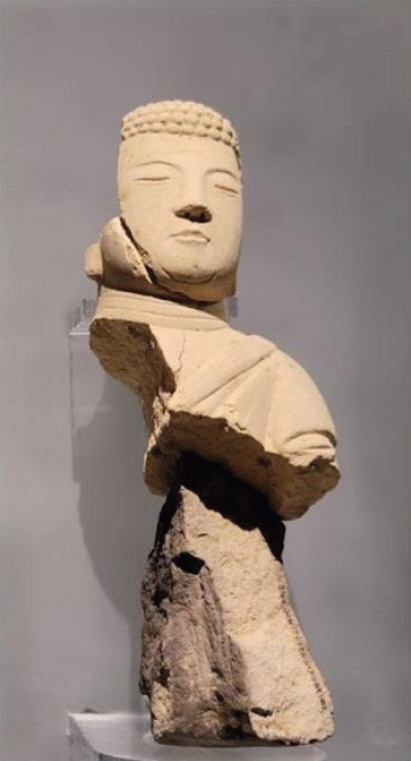

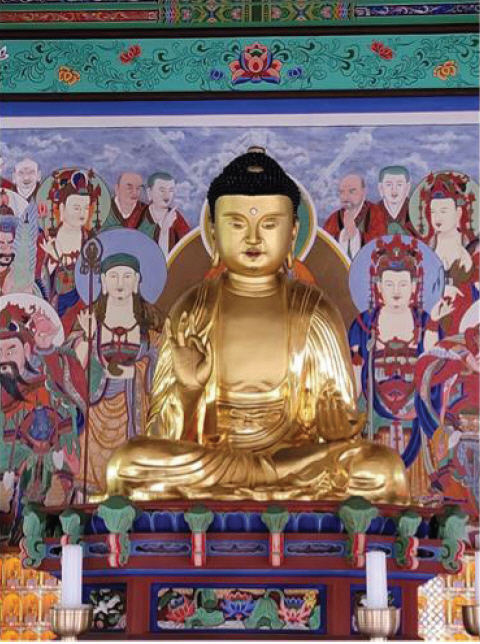

Fig.┬Ā4.

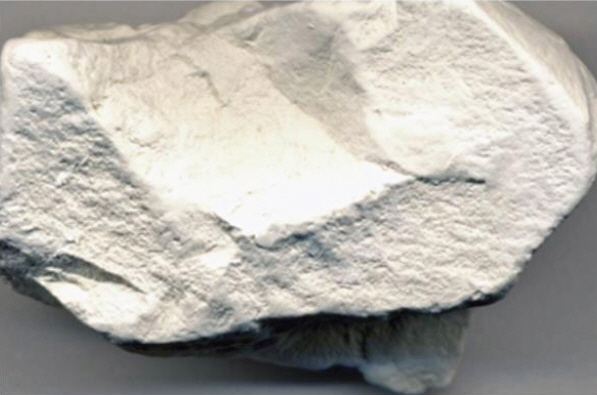

Fig.┬Ā11.

REFERENCES

- TOOLS

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- Scopus

- 2,610 View

- 22 Download

- Related articles in Korean J Art Hist

-

Stone Buddha Statue at Yeolamgok Temple Site, Namsan of Gyeongju2018 September;299(0)